requestId:688faa8f3fb9c1.45674241.

中國網/中國發展門戶網訊 近代科學誕生以來已發生了 2 次科學反動、3 次技術反動,并催生了 3 次產業反動,由此奠基了現代航記者會空航天誕生、發展及衝破的科學、技術和產業基礎。這些科技反動不僅使人類的飛天夢在 20 世紀成為現實,並且不斷開辟認知世界的新窗口,激勵人們從更高、更遠、更深奧的角度往思慮時空與演變,深入影響了現代人的宇宙觀、價值觀和世界觀經典大圖。

1957 年第一顆天然衛星上天,太空時代開啟。以航天器為重要研討平臺的空間科學,則日益成為傳統的地理學、地學、性命科學、物理學和化學等基礎學科的新前沿或主要分支集年夜成者。關于宇宙微波佈景、暗能量、引力波、系內行星、超年夜質量黑洞等的科學發現,過往數十年來先后榮膺多項諾貝爾獎。依附各類科學衛星,人類一方面透過X射線、紫外線等底本被地球年夜氣阻隔的電磁波段發現了宇宙不為人知的奧秘一面,另一方面還通過載人航天與非載人的科學衛星探測,在地外世界豎起了人類摸索未知的燈塔展場設計。

從發現美洲新年夜陸到當今的空天博弈,空間的戰略制高點位置日益凸顯,科學認知空間的基礎需求益發茂盛。借助先進的空間看遠鏡和探測器,人類開始觀測深遠的宇宙、抵達深空無人區,無論是對行星地球還是晚期宇宙,都看得更遠、更精確,并不斷衝破認知極限。而引力波、中微子等地基地理觀測率先捕獲的宇宙新信使,以及持續涌現的人工智能、先進制造等顛覆性技術創新,亦將倍增空間科學摸索新邊境的才能,無望使其迎來反動性發現和衝破。

進進 21 世紀,世界正處于新一輪科技反動的前夕。因為眾所周知的緣由,中華平易近族曾錯過了既往科技反動,可是明天的中國已經年夜踏步趕上了時代。經過逾一個甲子的自立創新發展,中國航天為空間科學厚植了騰飛的基礎。特別是 21 世紀的頭 20 年,我國聚焦嚴重科學目標的空間科學開始疾速起步,從近地空間到火星概況、從探月到觀日,不人形立牌斷挺進新領域,獲取新知識,無望在這一輪摸索宇宙奧秘的世界競技舞臺上獲得優異成績。

為此,本文聚焦空間科學前沿,以嚴重科學問題為綱,通過對航天強國和地區空間科學任務布局的分析,前瞻沈浸式體驗正在孕育和萌芽中的科學衝破;對標《中華國民共和國國平易近經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》,結合未來中國科學院戰略性先導科技專項“空間科學”等國家嚴重空間科學任務規劃,對我國的能夠貢獻進行預判和瞻望。

亟待空間科學衝破的嚴重前沿問題

空間科學的前沿穿插研討特征,意味著它可借力航天器平臺,以太空為自然實驗室,衝破地理學、地學、性命科學等母學科困于空中實驗或理論模擬等難以破解的科學難題。在國內外多家機構或期刊專題梳理的當代科技挑戰中,空間科學都被寄予厚看。

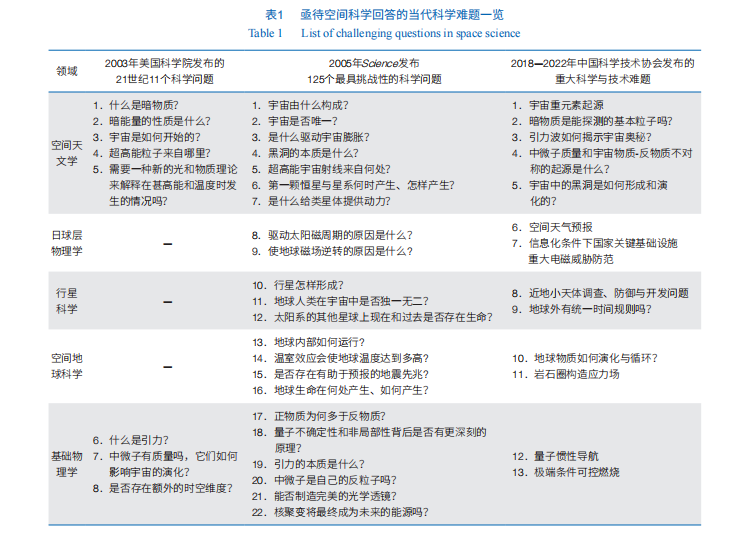

例如,american科學院就樹立夸克同宇宙的聯系發布了 21 世紀 11 個科學問題,強調暗物質暗能量應是未來幾十年地理學的重中之重;2005 年 Science 也梳理了當代科學最具挑戰性的 125 個科學問題,此中 2012 年還包裝設計互動裝置專題遴選評述出了當代“地理學八年夜未解之謎”。2018 年以來,中國科學技術協會亦曾征集評選嚴重前沿科學問題和工程技術難題,5 年來共評選、發布了 160 個問題或難題。

我們將上述問大圖輸出題當中空間科學能夠衝破的歸納在表 1。綜合研讀可以發現,有些問題屬于科學的終極歸宿,如引力的本質;有些問題更關乎人類保存,如近地小天體防御。結合我國空間科學相關戰略規劃研討結果,本文進一個步驟梳理出 10 個最重要嚴重前沿問題亟待全球空間科學界攜手率先衝破和答覆。

(1)暗物質和暗能量的本質是什么?粒子物理標準模子只能涵蓋宇宙中 4.9% 的可見物質,“普朗克”衛星、“哈勃”看遠鏡等證實存在 26.8% 的暗物質和 68.3% 的暗能量。但迄今對它們的本質知之甚少。

(2)宇宙是若何來源和演變的?“年夜爆炸理論”認為可觀測宇宙來源于約 140 億年前發生的一次年夜爆炸,而觀測證實宇宙今朝仍在加快膨脹。宇宙暗中時代和拂曉時代等幾乎是科學觀測空缺。

(3)高能宇宙線是若何來源與加快的?宇宙線是來自外空的高能粒子,能量跨越了約 11 個量級,此中的帶電粒子受星際磁場感化改變了傳播標的目的。它們是天體演變、太陽爆發等的信使,其加快與溯源之謎仍待破解。

(4)引力波是什么?引力波是由天體的質能變化產生的時空波動。激光干預引力波地理臺(LIGO)空中直接探測到了引力波。亟待借助科學衛星等手腕,拓展引力波全頻段觀測窗口,提醒宇宙演變的新奧秘。

(5)宇宙中能否存在第二個地球?空間觀測證實系內行星廣泛存在。若發現存在第二個地球,將反動性地改變“人類在宇得出結論的那一刻,裴毅不由愣了一下,然後苦笑道。宙中能否孤獨”的認知。系內行星研討正從探測發現向表征與成像的精細刻畫跨越,目標直指探尋地外性命跡象。

(6)性命在何處產生、若何產生?今朝僅知地球存在性命。探尋太陽系宜居帶和巨行星冰衛星上的性命印記,已成為 21 世紀破解性命來源與演變的嚴重新興穿插前沿。

(7)行星系統是若何構成與演變的?基于太陽系的行星系統模子不具有普適性。大批系內行星空間觀測新發現為顛覆或完美引力不穩定性、核吸積等理論模子,以及發展行星構成/演變的普適理論奠基了研討基礎。

(8)太陽爆發活動與人類文明的關系是什么?空間天氣影響現代社會六合基技術系統。提醒太陽爆發及其行星際空間傳播機制,預報并規避災害性空間天氣的影響,對于人類文明賡續發展至關主要。

(9)地球物質循環和能量均衡若何變化?全球變化顯著改變地球系統能量均衡與物質循環過程,關乎全球水資源與糧食平安。開展地球系統關鍵要素及多圈層耦合過程的高效空間對地觀測至關主要。

(10)空間環境下的物質運動和性命活動的規律是什么?空間環境是人類應用空間的“雙刃劍”。提醒地球性命在地外環境的保存和發展規律,認知空間環境下的流體、資料、燃燒機理,以及基礎物理新規律,均是亟待衝破的新興穿插前沿。

國際空間科學發展重點

雖然空間科學是航天事業的主要內容,但并非一切航天國家都有興趣愿投資這一功在本國、利活著界、關乎人類文明進步的前沿穿插領域,這也是受限于本國的經濟發展狀況。縱觀全球空間科學發展態勢和國別情況,顯然應重點關注美歐等航天強國和地區。它們長期以來重視空間科學對科技創新的引領感化,制訂了長期、周全的空間科學發展戰略規劃,并予以持續高強度財政預算支撐,已成為人類空間科學摸索嚴重原創進展的配角。

全球空間科包裝設計學衝破回眸

千禧年以來,全球空間科學突飛猛進。借助新媒體傳播,社會公眾對宇宙觀測、太陽爆發、系內行星等空間科學熱點耳熟能詳,觀測超新星、發現宇宙加快膨脹等被授予諾貝爾獎更使空間科學成為科學界關注焦點。鑒于反應空間科學進展的論文每年數以萬計,縱使僅細數 21 世紀的衝破與成績也難以為之。

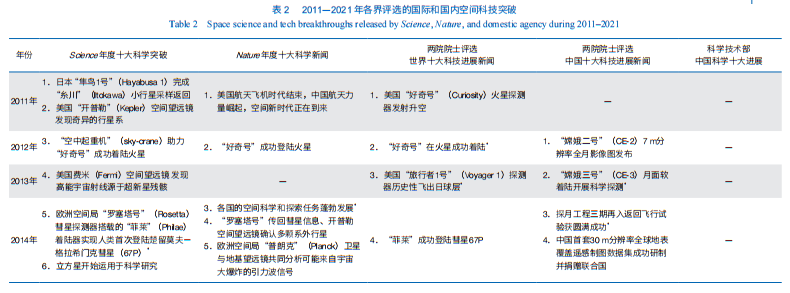

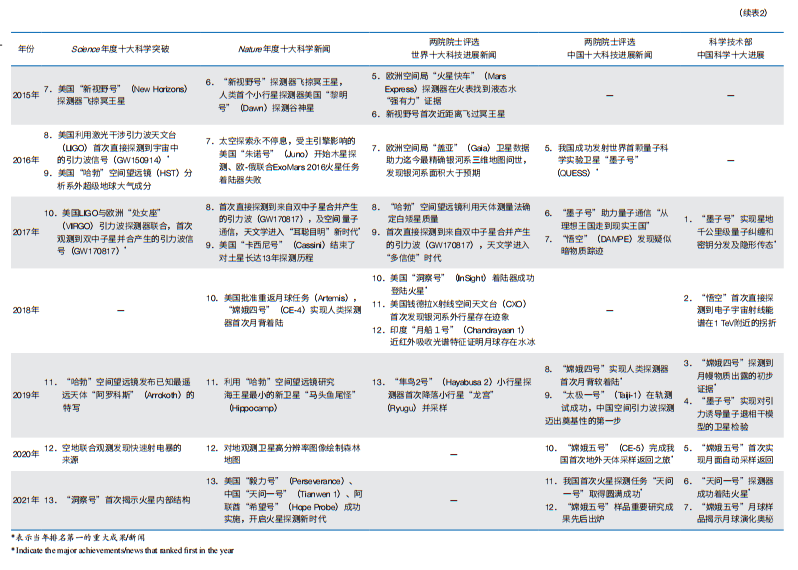

為此,我們通過 Scienc人形立牌e 年度十年夜科學衝破、Nature 年度十年夜科學新聞、中國科學十年夜進展、世界十年夜科技進展新聞、中國十年夜科技進展等榜單窺一斑而知全豹,對過往 10 余年的全球空間科學衝破進行了剖析(表 2),總結出 3 個特征。

(1)空間科學研討直面基礎研討最前沿、最嚴重的標的目的,挑戰最有嚴重科學意義的難題;雖然空間科學研討結果不克不及規劃,但研討標的目的可以聚焦和瞄準,一旦獲得衝破就能夠是里程碑性質的。例如,引力波是愛因斯坦在 1916 年基于廣義相對論做出的科學預言。100 多年來,科學家們雖窮盡辦法,但終因引力波過于微弱而難以探測。縱這般,american科學家赫爾斯(Russell A. Hulse)和泰勒(Joseph H. Taylor,Jr)就因 1974 年用射電看遠鏡發現脈沖雙星間接證實了引力波的存在,而獲得 1993 年諾貝爾物理學獎。2016 年 2 月american激光干預引力波地理臺(LIGO)的研討人員向世界宣布人類初次直接探測到了引力波;1 年后,2017 年 10 月瑞典皇家科學院就將諾貝爾物理學獎頒發給 LIGO 團隊的焦點成員雷納·韋斯(Rainer Weiss)、巴里 · 巴里什(Barry C. Barish)和基普 · 索恩(Kip S. Thorne),以表揚他們在 LIGO 探測器和引力波觀測方面的凸起貢獻。至于來自雙中子星合并產生的引力波(GW170817)位列Science2017 年度十年夜科學衝破之首也就顯得通情達理。究其緣由,在于引力波已成為人類摸索宇宙的新信使、觀測宇宙的新窗口。鑒于空間探測將極年夜拓展引力波至中低頻,甚至會以當今不成預見的方法拓展我們對物理學和地理學的認知,隨之而來的科學衝破令人等待。今朝,歐洲空間局(ESA)的“麗莎”引力波探測激光干預空間天線計劃,以及我國的“太極計劃”和“天琴計劃”都瞄準了這一新窗口。

(2)空間科學助力科學家提醒天然奧秘,推動基礎前沿研討和綜合穿插摸索,其每一個步驟進展都將拓展人類對宇宙演變、性命來源的認知。例如,“我們人類能否是宇宙中獨一性命存在?”既是個哲學命題,也是嚴重科學前沿。american的火星探測計劃(MEP)一向將尋找火星性命“指紋”作為重要科學目標。1996 年,時任american總統克林頓宣布american國家航空航天局(NASA)基于火星隕石 ALH8400時間過得真快,無聲無息,一眨眼,藍雨花就要回家的日子。1 做出了關于火星性命的嚴重發現。這一新聞后被科學界認為能夠是個“烏龍”。可是,“獵奇號”登陸火星的新聞,位列 2012 年多個榜開幕活動單的頭條,仍然反應了人們對火星能否存在性命或曾經存在性命的極年夜關注。同樣,我國“嫦娥”系列任務、“天問一號”任務等,也屢次進選,這反應了我國空間科學領域高新技術研發和關鍵焦點技術衝破才能,這些成績為空間科學領域理論衝破供給主要的平臺和關鍵的手腕。

(3)我國空間科技已成為國家科技強國進展的主要標志,但空間科學原創才能與美歐航天強國和地區比擬仍有明顯差距,亟待抓重點、補短板、強弱項。一方面,過往 10 余年,Science、Nature 及我國兩院院士評選的世界十年夜科技進展榜單中,并未出現我國主導的空間科學任務或許結果(表 2)。顯然,應對我國空間科學的世界地位有客觀認識,不克不及將中國航天的工程技術成績與空間科學衝破混雜;另一方面,在一些嚴重前沿上,如 2017 年人類初次直接探測雙中子星并合產生的引力波,我國科學家雖有貢獻,但尚未作出焦點貢獻。我國空間科學在產出有主要影響力的科學結果方面仍有較“小姐好可憐。”年夜差距。當然,我國空間科學系列衛星、深空探測器和空間站等年夜國重器,已為實現“從 0 到 1”的衝破奠基了基礎,未來可期。

2.美歐空間科學未來布局分析

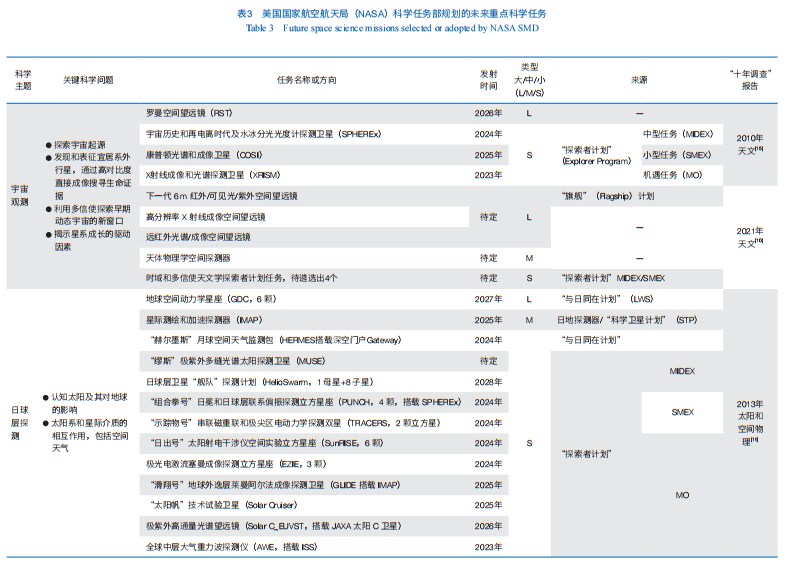

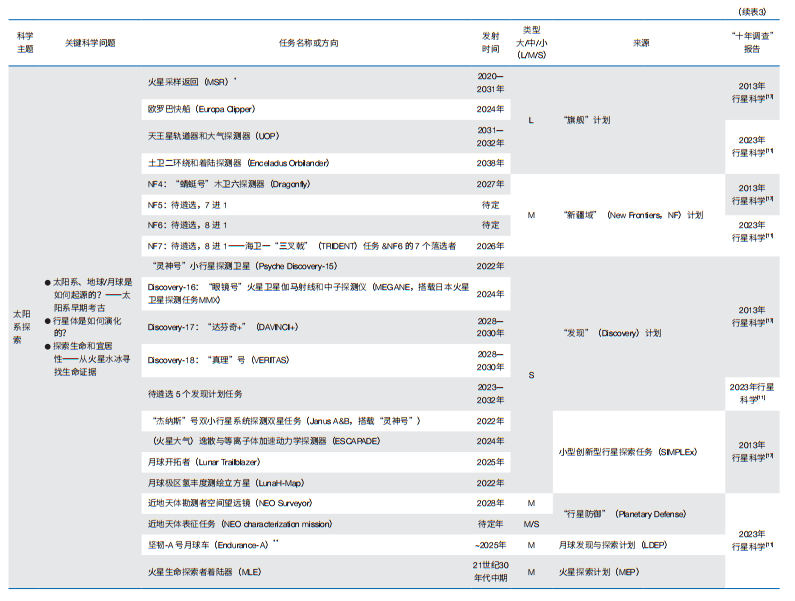

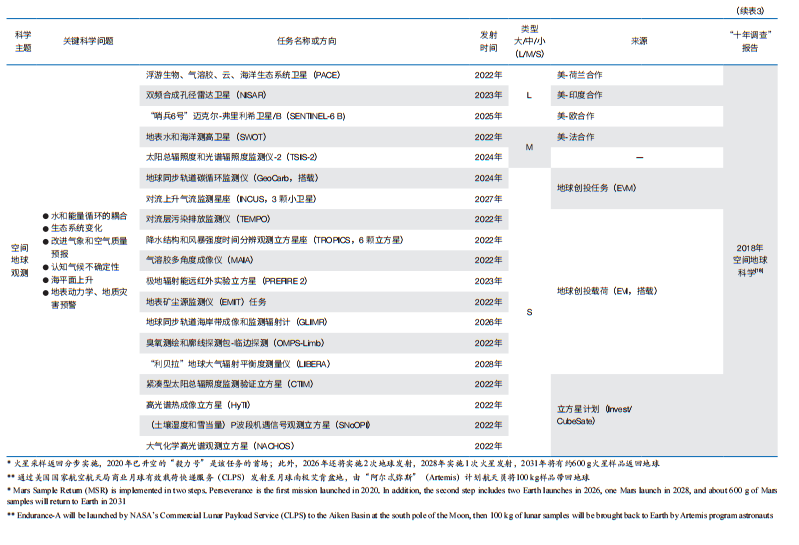

空間摸索,戰略先行。american科學院(NAS)自 20世紀 60 年月中期開始,持續公開發布了逾 10 份《十年調查》發展規劃系列報告,為 NASA 布局實施各學科分歧類型的空間科學任務供給重要依據,同時也對其策展他國家的空間科學布局產生主要影響。此中,地理學和行星科學領域分別于 2021 年 11 月和 2022 年 4 月發布了新版《十年調查》報告(表 3)。NASA 科學任務部(SMD)作為執行機構,盡力將american空間科學發現宇宙奧秘,探尋地外性命,賡續人類文明的任務變成現實。

2020 年 7 月,NASA 發布了《太空摸索:空間科學 2020—2024 年——科學出色的愿景》,提出了 SMD 的 4 個穿插領域的優先事項和相應的戰略。優先事項 1“空間摸索和科學發現”實施了均衡的項目組合,涵蓋空間地理學、行星科學、日球層物理學、空間地球科學四年夜領域。2022 年 3 月,NASA 發布《2022 戰略規劃》,請求 SMD 牽頭開展懂得地球系統和氣候變化,認知太陽、太陽系和宇宙,科學數據研討等任務,以通過科學發現擴展人類知識。

SMD 根據american科學院各學科諸版《十年調查》報告給出的高程度科學任務排序建議,從 2022 年起至 2035 年前后,聚焦宇宙觀測、日球層探測、太陽系摸索和空間對地觀測的嚴重科學問題;據不完整統計,NASA 實施逾 60 個各種類型的空間科學任務,繼續打造american的世界領先優勢。表 3 為 SMD 給出的各領域關鍵科學問題和發展重點標的目的研判,以及未來重點任務。

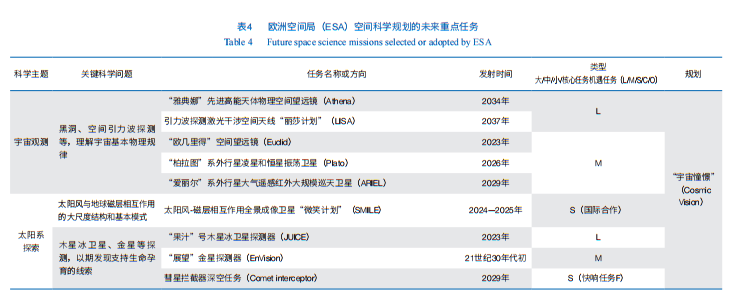

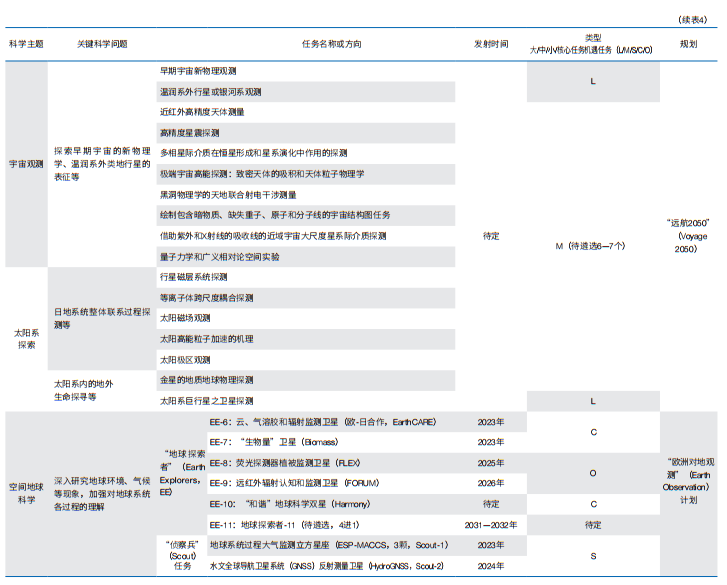

歐洲空間局(ESA)作為泛歐一體化框架下發展歐洲空間科學的重要機構,從 20 世紀 80 年月開始已經連續發布 4 輪空間科學發展規劃。現行的第 3 個規劃《宇宙嚮往》(Cosmic Vision)2005 年發布,明確了 ES參展A 自 2015—2025 年的空間科學任務,此中包含 3 個年夜型(L 級)任務、4 個中型(M 級)任務。著眼長遠,ESA 科學部 2021 年 6 月發布了第 4 個中長期發展規劃《遠航 2050》(Voyage 2050),瞄準20“這麼快就愛上一個人了?”裴母慢條斯理地問道,似笑非笑的看著兒子。35平面設計—2050 年發展周期,聚焦嚴重科學前沿,前瞻未來技術創新。《遠航 2050》規劃繼續以宇宙觀測和太陽系摸索為主題,涵蓋了空間地理學、日球層物理學、行星科學三年夜領域的空間科學任務,今朝已經確定了太陽系巨行星之衛星探測、晚期宇宙新物理觀測、溫潤系內行星或銀河系觀測 3 個 L 級任務的科學標的目的。2021 年 12 月,ESA 發布告訴開始組建標的目的 1:品牌活動“太陽系巨行星之衛星探測”專家委員會,請求其對探測土衛二(Enceladus)地下陸地 L 級任務的技術和經濟可行性提出評估意見,為征集和遴選相關探測任務做準備。

需求說明的是,ESA 將空間科學任務列為強制性計劃進行安排并由其空間科學部負責,將空間地球科學列為選擇性計劃并其對地觀測中間負責,納進歐洲對地觀測計劃中,并通過科學規劃實現接續安康發展。ESA 的空間地球科學任務重要指“地球摸索者”(Earth Explorers)衛星計劃,通過深刻研討地球環境、氣候等現象,加強對地球系統各過程的懂得。

與american比擬,歐洲的空間科學發展歷史晚了約 20 年,可是 ESA 亦科學規劃了令人印象深入的科學任務,產出了多項標志性結果。2022—2050 年,ESA 也計劃實施逾 30 項科學任務(表 4);這些任務聚焦系內行星發現、表征和精細刻畫,空間引力波探測,宇宙年夜標準結構和地球系統科學。

我國空間科學未來衝破及對世界的貢獻

中國開始活著界空間科學舞臺占有一席之地

自 2011 年啟動以來,空間科學先導專項安排實施的暗物質粒子探測衛星“悟空”號、“實踐十號”衛星、量子衛星“墨子號”、硬 X 射線調制看遠鏡衛星“慧眼”已經或正在產出系列有國際影響的科學發全息投影現和原創結果。中國空間站將在軌VR虛擬實境運營 10 年以上,開展多達 11 個研討標的目的、有人參與的年夜規模、高程度空間科學與應用;巡天看遠鏡(CSST)也即將升空開展空間地理觀測。月球探測與“天問一號”任務的勝利實施,已極年夜推動了中國行星科學研討,中國雖起步較晚但正在年夜踏步追趕國際先進程度。

此中,“悟空”號獲取了宇宙射線電子、質子和氦核能譜精細結平面設計構;“實踐十號”初次實現了哺乳動物胚胎太空發育;“墨子號”不僅完成千公里級星地

留言

發佈留言