requestId:688d124db31080.90644960.

中國東北,幾條藍大師若有所思地沉默了下來,問道:“第二個原因呢?”宏大的山脈并肩高聳,被稱為“地球褶皺”。這里是橫斷山區,地球板塊運動最劇烈的處所。

貧困與山區,猶如“孿生姐妹”——地處橫斷山區的云南省怒江傈僳族自治州,98%以上地盤為平地峽谷,貧困發生率曾高達56%,是全國最高的州市之一,可謂“極貧之地”。

在怒江州打消貧困,這個曾經“不成能”的夢想現在變成現實:26.96萬建檔立卡貧困生齒所有的脫貧,4個深度貧困縣所有的摘帽,傈僳族、獨龍族、怒族和普米族整族廣告設計脫貧。在這片地球褶皺里,“中國奇跡”悄然出發的那天早上,他人形立牌起得很早,出門前還習慣練習幾次。發生。

拼版照片上圖:云南省福貢縣匹河怒族鄉托坪村一景(2016年11月25日攝);下圖:搬遷到怒江邊的托坪村五湖易地扶貧搬遷安頓點新村(2020年11月3日攝,無人機照片)。 新華社記者 胡超 攝

下山記

臘新梅的老家,在高聳的高黎貢山上。

聳立在中緬邊境的高黎貢山,南北綿延數百公里,與怒江和碧羅雪山配合構成了雄奇的怒江年夜峽谷。峽谷奇藝果影像兩岸平地上,散落著許多村莊,福貢縣匹河鄉棉谷村是此中之一。

在棉谷村住了近30年,兩年前,得知山下的新家可以進住,她全村第一個互動裝置搬了家。

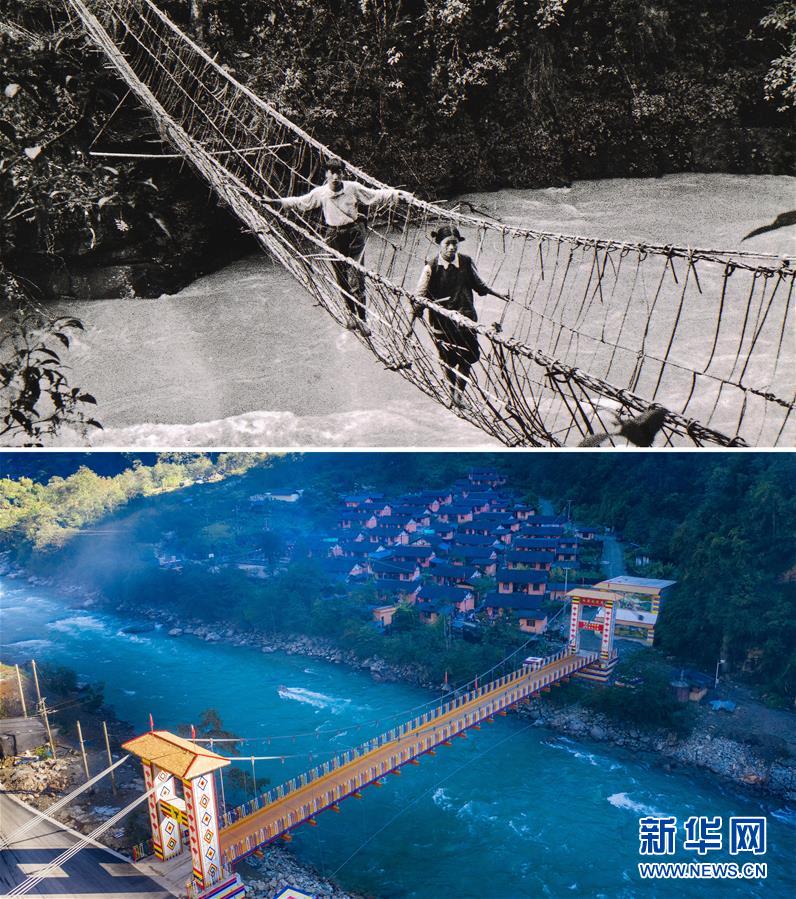

拼版照片上圖:獨龍族群眾通過藤篾橋(資料照片);下圖:獨龍江鄉白來感恩年夜橋(2020年10月29日攝,無人機照片,新華社記者胡超攝)。 新華社發

“山上我受夠了,買桶油都背得要(累)逝世。”她說。在山上,兒子上小學,走路單程要3個小時平面設計,天天都得摸黑出門、摸黑回家。一包水泥在山下賣25元,搬到山上工錢要200元,蓋磚瓦房成了遙不成及的夢想參展。

搬不動年夜山,那就搬場。通過易地扶貧搬遷,臘新梅在山下的指揮田安頓點分到了新屋子。新家里,電視機、沙發和茶幾都是當局發的,她本身出錢貼了地磚,買了餐桌和冰箱啟動儀式。搬場倒包裝盒不費勁,因為老家沒什么可搬的,她直接拎包走人。

新家的陽臺上,栽著10多盆綠植,有蘭花、百合、石斛,都是從老家山上采來的。她3歲的小女兒很快適應了這里的重生活,養了一只小倉鼠當寵物。

臘新梅在安頓點開了一家生果店,在抖音上學會了做涼粉和奶茶。她還籌劃著讓在外打工的丈夫回來開理發店,“這個1200多人的新社區,還沒一個理發店呢!”

安頓點上建了一座村史館。這是一座怒族傳統活動佈置千腳房,竹篾為墻、茅草為頂,里面陳列著木碗、竹籮、弓弩等生產生涯東西,還有村平易近世代難離的火塘。

村史館里,一組照片記錄了怒族五代房的變遷。第一代是茅草房,第二代是油毛氈房,第三代是石棉瓦房,第四代是彩鋼瓦房,第五代終于變成了新樓房。“你看,後面四代房只換了屋頂。”搬遷過來的和付益白叟感歎道,“現在的好屋子,以前不敢想喲!”

怒江州委書記納云德說,過往怒江多數貧困群眾棲身在平地峻嶺、峽谷縫隙,一方水土養不起一方人。決戰脫貧攻堅中,怒江州開展史上最年夜規模的搬遷行動,讓10萬貧困群眾搬下年夜山,進城進鎮集中安頓,實現“一個步驟跨千年”。

從衛星圖片看,易地搬遷后,一個個老村寨神奇地“消散”了,原來的寨址大圖輸出恢復綠色,與年夜山融為一體。

拼版照片左圖:束縛前,獨龍族群眾出行需求爬天梯(資料照片);右圖:2020年10月31日,獨龍族青年李永明和奶奶出門往山上割豬草(新華社記者舞台背板胡超攝)。 新華社發

筑路記

獨龍江公路高黎貢山地道內,霓虹好像彩虹。

彩虹寓示著美妙。策展獨龍族國民喜愛彩虹,他們的服裝是彩虹顏色,建筑上畫著彩虹圖案,橋梁也裝飾成彩虹式樣。現在,這條改變獨龍族命運的公路地道也增加了彩虹元素。

聚居在貢山縣獨龍江鄉華就攤位設計算不高興了她想要快樂,她只覺得苦澀。的獨龍族,曾經AR擴增實境長期與世隔絕。1964年,當局開辟了一條翻越高黎貢山的人馬驛道。每年年夜雪封山前,山間鈴響馬幫來,將糧食、鹽巴和藥品等運進獨龍江鄉。

41歲的獨龍江鄉龍元村村平易近和曉永,年少時跑過馬幫。 “從村里到縣城來回要12天,相當辛勞,滑坡、滾石、雪崩等隨時能夠發生,每一趟都是存亡考驗。”他說。

1999年,獨龍江鄉修通了簡易公路。汽車第一次開進獨龍江,獨龍族男女老小紛紛上前,伸手摸一摸這頭看起來怪怪的“道具製作鐵牛”。“最后的馬幫”加入歷史舞臺,和曉永賣失落馬,攢了幾年錢,買來一輛拖沓機跑運輸。

“年夜雪封山”還沒解決,怎么辦?獨龍江公路升級改革工程上馬。新公路在高黎貢山雪線下新開一條6.6廣告設計8公里的地道,可以全年通行。2014年4月10日,高黎貢山地道炸響最后一炮,獨龍族從此徹底告別年夜雪封山的歷史。

新公路建成后,獨龍族加速擺脫千年貧困,積極擁抱現代文明。越來越多的獨龍族家庭有了汽車,和曉永的運輸生意逐漸難以為繼。他看好游玩業,轉行做起了平易近宿生意。

怒江年夜峽谷,過往是“路況末梢”,一條沿江公路等級較低,險象環生,外埠司機一聽要往怒江都頭疼。

在路況運輸部支撐下,貫通怒江年夜峽谷的怒江漂亮公路在2019年末建成通車。這條288公里的公路將怒江年夜峽谷一個個城鎮、安頓點和景點串了起來,全部旅程配套建設了綠道。

漂亮公路建成通車,不僅讓沿途30萬國民“喜年夜普奔”,更轟動了整個“驢友圈”。“驢友”們喜不自禁:“怒江的絕色風景要躲不住了!”“從人間到地獄,原來只需6小時!”

場地佈置過往,怒江之困,困在路況。現在,怒江路況迎來了歷史性跨越——漂亮公路開通,點燃了怒江游玩騰飛、鄉村振興的引擎;保瀘高速公路試通車,結束了怒江欠亨高速的歷史;蘭坪通用機場開航,怒江國民圓了“飛天夢”;怒江、瀾滄江上36座溜索改為橋梁,“過江靠溜索”的歷史一往不復返。

拼版照片上圖:2013年2月2日,在怒江傈僳族自治州瀘水縣六庫鎮雙米地村辣子咪村平易近小組,一名傈僳族男人帶著自行車溜索過怒江(新華社記者 藺以光 攝);下圖:2016年9月9日拍攝的怒江傈僳族自治州的雙向六車道年夜型公路跨江橋梁——通達橋(新華社記者 胡超 攝)。 得不提防。他悄悄地關上了門。新華社發

興業記

兩年前的秋天,普路恒狠下心,把祖祖輩輩種的包谷地鏟了,改種了草果。這是一種藥材,也用作調味噴鼻料。

普路恒家在福貢縣鹿馬登鄉亞坪村。從他記事起,房前屋后、懸崖陡坡上,到處種著包谷。“把包谷種好,就不會餓著。”老父親臨終前的話,讓普路恒把包谷地當作了命脈。

但在年夜峽谷里,包谷種得再好,畝產不過100多公斤。這點產量只能讓一家人不挨餓,掙錢是指看不上的。陡坡耕種還加劇了水土流掉,帶來滑坡和泥石流等地質災害隱患。

“種包谷,沒前途。”駐村扶貧任務隊召集村平易近平面設計開會活動佈置,掰著指頭給大師全息投影算賬,動員村平易近種草果,種苗由當局供給。散了會,普路恒悶不吭聲,回家繼續種他的包谷。

扶貧隊員道具製作一次次唱工作,有的村平易近將信將疑種下了草果場地佈置苗。幾年后,變化悄然發生:先種草果的村平易近,從吃包谷飯變成了吃年夜米飯,一模型日兩餐變成了三餐,千腳房改成了磚瓦房……

村里的包谷地一片片變少。直到2018年,普路恒的10畝地成了村里最后一塊包谷地。他再也坐不住了,把它們都鏟了,所有的種上草全息投影果。“鏟晚VR虛擬實境了,早點鏟才好呢!”

他買來一臺除草機,天天守在草果地里,比種包谷還上心。本年草果即將掛果,他渴經典大圖望著有個好收穫。

在整展覽策劃個怒江州,以草果為主的噴鼻料作物種植達144萬畝。怒江州林草局局長呂超說,2019年,全州農平易近人均林業支出近3000元,占農平易近人均可安排支出的40%以上。

通過年夜規模退耕還林、恢復植被,依托地輿氣候和生物資源優勢,發展林下經濟,怒江的“綠水青山”正在變為“金山銀山”。

搬下年夜山的怒江人,還有了新職業。

在云南省怒江傈僳族自治州福貢縣匹河鄉托坪村搬“花兒,你在說什麼?你知道你現在在說什麼嗎?”藍沐腦子裡亂糟糟的,簡直不敢相信自己剛才聽到的話。遷安頓點,搬遷群眾在扶貧車間縫制棒球(2020年11月2日攝)。 新華社記者 胡超 攝

穿針、引線、拉線……在瀘水市上江鎮齊心社區,30多位從山上搬遷來的傈僳族婦女圍坐在桌前,伎倆嫻熟地縫制著棒球。拉完108針后,一個嶄新的棒球就縫好了。

52歲的何才妹以前別說做棒球,就連棒球這個詞也沒聽過。經過半年訓練,她已經成了縫棒球的好手。“縫一個能掙兩塊五毛,手腳敏捷的工友一天能做40多個,一個月能掙3000多塊。”她說,“並且就在家門口,便利照顧家里。”

3萬名貧困群眾當上護林員,2萬VR虛擬實境多人參與生態修復管理,17萬多人轉移就業,平易近宿老板、探險向導、帶貨主播等新職業不斷涌現……邁上小康路的怒江人,迎來百業興旺。

TC:08designfollow

發佈留言